イラストレーションについて話そう

第8回前編 風刺とパロディ① 風刺画なんて大キライ!?|イラストレーションについて話そう 伊野孝行×南伸坊:WEB対談

第8回前編 風刺とパロディ① 風刺画なんて大キライ!?

イラストレーター界きっての論客(?)伊野孝行さんと南伸坊さんが

イラストレーションの現在・過去・未来と、そこに隣接するアートやデザイン、

漫画などについてユル〜く、熱く語り合う、連続対談。

今回から2回にわたり、風刺画やパロディを取り上げていきます。

昨年お二人が参加した「風刺画」をめぐる企画展の話をきっかけに、

なぜ日本で風刺画が盛り上がっていないのかを考えます。

風刺画を面白がる「訓練」が出来てない

編集:お二人は昨年、人形町Vison’sで開催された「風刺画ってなに?」という展覧会に参加されて、作家の関川夏央*1さんを交えた3人でトークショーもされています。これはなかなか意欲的で面白い展示だったと思うのですが、日本では風刺画ってあまり盛り上がっていない印象もあります。

伊野孝行(以下、伊野):面白かったですか?……それは良かったです(笑)。いや「風刺画ってなに?」に参加した人たちって、僕も含めて、積極的に風刺画って面白いよね!って思ってない人たちが多かったんで。それで、タイトルどうしようかって時に「風刺画ってなに?」ってハテナマークを入れた方がいいんじゃないかって伸坊さんが言ったんですよね。それはいいやり方だと思ったんですよ。これでど真ん中の風刺画を描かなくて済むと思った。

南伸坊(以下、伸坊):あれに対して「風刺画になってない」みたいな批評があったけど、そもそもタイトル「風刺画」じゃないから(笑)。「風刺画ってなんだろう」ってのを考えた展覧会。

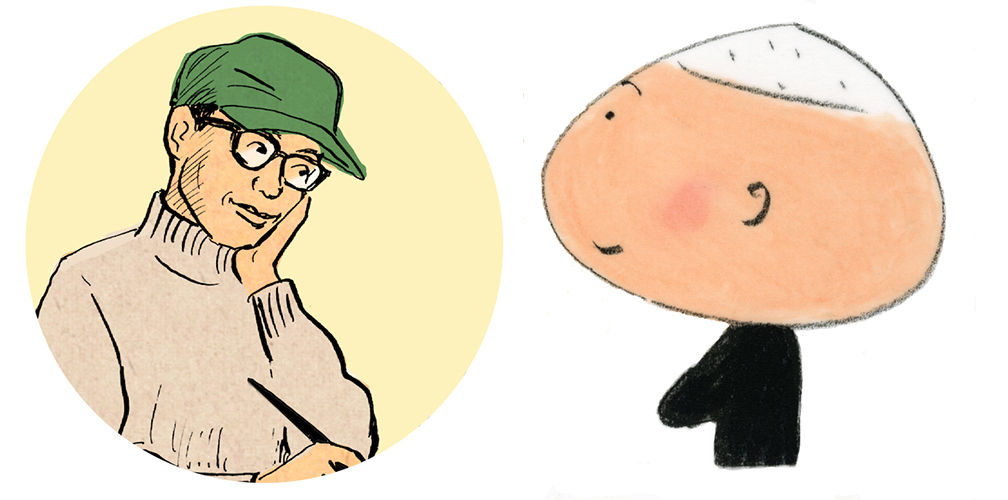

伊野:そうそう、風刺画の周辺に可能性を探ってることでもあるし、こういうのもどう? っていう提案でもある。『芸術新潮』の「ちくちく美術部」っていう自分がやってた展評の連載で、「風刺画ってなに?」を取り上げるっていうんで、批評されました。ここでも「風刺画になってない」って言われてます。それを自分で漫画に描いてるの(笑)。

伊野孝行 「ちくちく美術部」/『芸術新潮』(新潮社/2018年1月号)より転載

伊野孝行画 「床屋政談」(2017) 「風刺画ってなに?」出品作品

去年、この絵は単なるナンセンスとして描いた。ところが近々米朝会談があるという。奇しくも日米朝の関係は絵のような構図になってしまった(小池百合子は関係ないけど)。風刺画の題材はとにかくじっとしていない。(伊野)

伊野:風刺画は、明治時代には日本でも盛んだったし、詳しく知らないけど、アメリカやヨーロッパでは今でも盛んに描かれてるんだと思います。でも日本では最近はさびしいジャンルになっちゃってますね。別に風刺画って限定しなくてもいいけど、なんか人をおちょくる絵だったり毒のある絵だったり、そういうジャンルの中で今新しい才能が出て来たら面白くなるだろうなと。まあ新聞の風刺漫画とか見ても、ずっと針すなお*2先生とかが描いてらっしゃるじゃないですか、一番若い人がやくみつる*3(笑)。誰も見向きもしなくなったジャンルだとしたら、逆に新しいことをやれる可能性はあると思う。

伸坊:昔はアートの世界に風刺画ってジャンルがあって、雑誌とかで風刺画を載せたりってメディアがあったけど、今はそういう場所も少ないよね。一コママンガ*4ってのもほとんどなくなっちゃった。

伊野:う〜ん。昔から用意されている場所として新聞とか週刊誌とか。『週刊文春』の町山智浩*5さんの連載に澤井健*6さんが描いてる挿絵とかは風刺画って感じですよね。他の雑誌でも時事ネタを扱っているコラムなんかでは風刺的なイラストレーションが必要とされますけど、昔と比べると減ってるのかもしれない。

伸坊:カートゥーン*7に関しては見方が分からないってこともあるね。絵を見て、下に1行キャプションが入ってる。「あーなるほど」って面白がる「訓練」が出来てないから、キャプションあっても飛ばしちゃう。

伊野:背景を知らないと分かんないことも多いですもんね。見る側にもある程度知識が要求される。一コママンガって僕は子どもの頃から好きなんですけど、あれって訓練しないと分からないんですかね?

伸坊:「考えオチ」だからさ、面白いと思わないとね。最初はよく分からなくても、分かった時に面白さってのがある。クイズはみんな好きなのにね。じゃあなんでカートゥーンが日本で定着しなかったのか? 日本の漫画家はそれを流行らそうとしたし、そういう雑誌もいろいろ出したけど売れなかった。

伊野:あー確かに外国の小噺なんかは、読んだ最初は「ン?」となって、ちょっと時間が経って、「ああそうか」みたいになる時ありますね。

伊野孝行画 「アートを我らの手に! 戦後民主主義という幻想」 「風刺画ってなに?」出品作品

【この一コママンガの解説】戦後、日本も民主主義国となり民衆は芸術に目覚め、岡本太郎も言うように「絵画は万人によって、鑑賞されるばかりでなく、創られなければならない」という理想があった。しかし果たして現在はどうなのか? 理想は幻想ではなかったのか? ……そんな一コマ漫画です。ちなみに私は吉本隆明の本は「共同幻想論」をはじめ一冊も読んだことがありません。(伊野)

*1 関川夏央(1949-) 小説家、評論家。上智大学中退後、フリーのライター、雑誌編集者として活動。コミックの原作も手がけ、谷口ジロー(1947-2017)や上村一夫(1940-86)らとコンビを組んだ。1980年代以降はノンフィクション、ルポルタージュ、エッセイ、漫画評論などの執筆を行う。

*2 針すなお(1933-) 漫画家、イラストレーター。経済雑誌の出版社に勤務しながら漫画や雑誌の挿絵執筆を始め、1956年に漫画家デビュー、当初はページ物を描いたが、やがて得意の似顔絵を活かして1コマの風刺漫画に専念する。政治家や著名人の似顔絵を描き、新聞の風刺漫画や書籍や雑誌の挿絵・表紙などを手がける。

*3 やくみつる(1959-) 漫画家。早稲田大学漫画研究会在籍中に「はた山ハッチ」名義で漫画家デビュー。主にプロ野球や大相撲などのスポーツや時事批評をマンガに描き、テイストの違いで二つの名義を使い分ける。コメンテーターやクイズ番組等のテレビ出演も多い。

*4 一コママンガ 1枚の絵で完結する漫画の表現形式。時間軸をあまり含まないワンシーンを描いたものが多く、政治や世相の風刺画が代表的。欧米では「カートゥーン」と呼ばれる。マンガの元祖と言われる「鳥獣戯画」は、一つひとつの場面は一コママンガ的だが、絵巻物として連続性も持ち合わせている。

*5 町山智浩(1962-) 映画評論家、ジャーナリスト。宝島社で『宝島』などの編集に携わり、洋泉社で『トンデモ本の世界』の企画や『映画秘宝』創刊に関わる。退社後は米国バークレーに在住し、雑誌でのコラム執筆のほか、ラジオ番組にもレギュラー出演。怪獣やアニメ、SFなどに関する執筆も多い。

*6 澤井健(1965-) 漫画家。代表作に『サーフサイドハイスクール』『イオナ』(いずれも小学館)。近年は映画評論家、イラストレーターとして活動し、『週刊文春』連載中の町山智浩のコラムで挿絵を担当。『映画秘宝』で執筆しているイラストエッセイは単行本化されている。

*7 カートゥーン 語源は「厚紙」を意味するイタリア語「cartone」で、元は絵画や壁画の「下絵」を指した。現在は欧米の一コママンガのことを指し、ユーモラスなキャラクターや動きの子ども向けアニメーションを指す場合もある。一コママンガとしてのカートゥーン(cartoon)は社会や政治の風刺的内容を含むもので、19世紀にフランスやイギリスで発達し、現在も多くの国の新聞や雑誌に掲載されている。

「風刺」を楽しんでいる素人も実はいる

伊野:絵を描くっていうのとはまた別かもしれないですけど、「写真で一言」*8っていう松本人志が写真を見てコメントするのみたいな、ちょっと考えて可笑しくなるっていうのはみんな好きそうですけどね。

伸坊:そうそう、そういうセンスのある人は今だっているんだよ。Twitterとかで写真がアップされてて、それに一言キャプションをつけるとか。あれはやりだすと、そこに集まって来る人たちはどんどん洗練されて、どんどんレベル上がるんですよ。

伊野:ネットの大喜利は結構レベル高いですよね。「クソコラ」*9とかも風刺画的なものだし、みんな勝手にそういうのをアップして、楽しんでいるわけですよね。

そのことは鶴見俊輔*10さんがずっと昔に『限界芸術論』*11ですでに書かれてましたね。え〜っと、玄人が玄人に向けて作るのが「純粋芸術」で、玄人が素人に向けて作るのが「大衆芸術」、それで素人が素人で楽しむのが「限界芸術」でしたっけ。「お祭り」なんかもそれにあたる。今のネットの楽しみ方というのはまさにそれですよね。

伸坊:ネットに関しては、鶴見さん生きてたら、賛成してくれると思うね。昔からの商店街がだんだんなくなってシャッター商店街になってるなんて言われている頃に、鶴見さんは「これからはコンビニが街のコミュニケーションの場になるだろう」って言ってるの。もうダメだとか、ないとか言ってるより、新しいものに目をつけて希望持ってる。

伊野:ほー、すごいですね。

*8 写真で一言 お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志が単独で出演した番組「一人ごっつ」(1996〜97年放送)の中で、見せられた写真に対して即興でコメントする大喜利形式のコーナー。その後のネット大喜利にも影響を与え、松本がチェアマンを務める芸人の大喜利大会「IPPONグランプリ」にも同様の企画がある。

*9 クソコラ ネット上に氾濫するコラージュ画像で、バカバカしくて笑えるものやシュールで意味不明なもの、あるいは公序良俗に反する不謹慎な内容を含むものを「クソみたいな」という意味でこう呼ぶ。

*10 鶴見俊輔(1922-2015) 哲学者、評論家。中学時代に不登校となり、15歳で渡米、16歳でハーバード大学に入学するも、第二次世界大戦が始まると敵国人として拘留され、留置場で卒論を書いた経歴を持つ。戦後は「ベトナムに平和を! 市民連合」(ベ平連)や「九条の会」の結成など反戦・平和運動に参加し、「行動する思想家」と呼ばれる一方で、マンガ評論の先駆けとなり、大衆文化などを幅広く論じた。

*11 限界芸術論 鶴見俊輔が1956年に提唱した芸術概念とその著書。芸術と生活の間に位置する、非専門家によって作られ大衆が享受する芸術を「限界芸術」と呼び、鶴見はその具体例として古代の洞窟壁画や落書き、民謡、鼻歌や替え歌、盆栽などを挙げている。また限界芸術は純粋芸術(専門家による専門家のための芸術)や大衆芸術(専門家による大衆のための芸術)の源でもあるとしている。著書『限界芸術論』は1967年に勁草書房から刊行された。

みんなが知ってることを取り上げないと面白くない

伊野:ドーミエ*12が風刺画で活躍したっていうのも、その前に血で血を洗うようなフランス革命があって、市民まで巻き込んで体制が変わるっていう経験してるから風刺画も盛んっていうか、フランスはそういう伝統が『シャルリー・エブド』*13まで続いてんのかもしれないですよね。

日本はそこまでのことは起きていない。そういう意味では、日本はもともと風刺大国ではないのかもしれませんね。

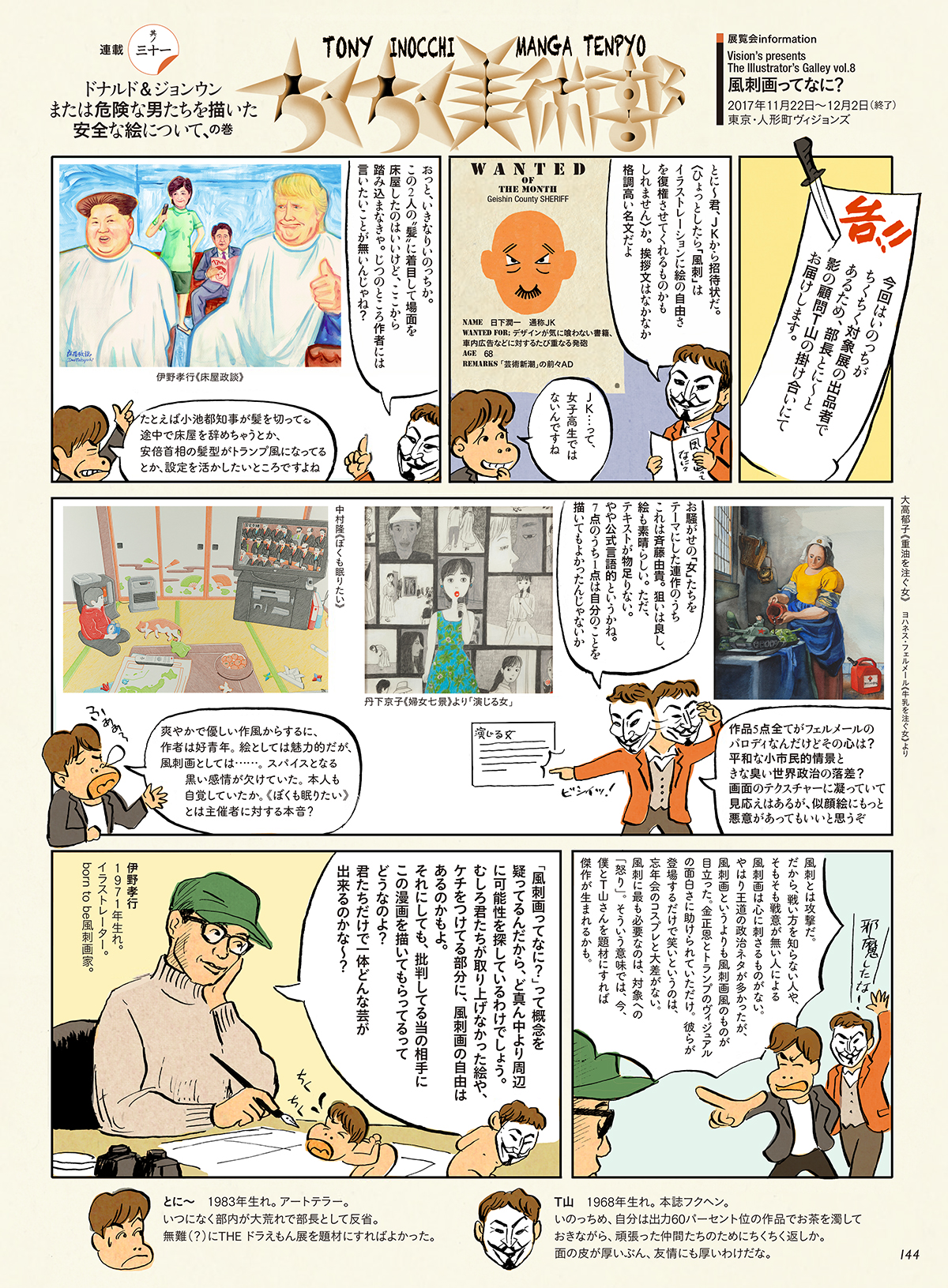

オノレ・ドーミエ「ガルガンチュア」(1831)

風刺新聞「ラ・カリカチュール」に掲載。ルイ=フィリップ国王を批判したもので、これによりドーミエは投獄された。

伸坊:風刺って言うとさ、それは何かを批判してなきゃいけないって考えちゃうけど、そんな風に限定する必要はないと思うんだよね。面白きゃいいんだから。

伊野:しかし、風刺画ってなんか面白くないんですよねー(笑)。むしろ嫌いだったなあ。今はそうでもないけど。

伸坊:どうしてかっていうと、それは「言葉」だからですよ。しかもその言葉は誰か他の人がすでに言ってる意見なんですよ。自分が思っていることを絵で表せたら、それはその人のものだから、どんなに幼い考えであってもその迫力は出ると思うんだよね。

伊野:伸坊さんが「風刺画ってなに?」のトークショーの時に、「風刺画はみんなが知ってることを描かなきゃいけないんだよね」とおっしゃてたじゃないですか。あれもみんなが言葉で分かってることをあえて絵にしなきゃいけないってことですか?

伸坊:いや、あの文脈で言ったのは、習近平がプーさんに似てるってって言われるの嫌がって、ネットでプーさんに触れるのさえ禁止したってニュース*14見てさ、中国国旗のカーテンみたいなところからプーさんが出てきて「プーさんって言うな!」ってマンガにしたんだけど、その習近平が「プーさん禁止」してるって話自体をみんなが知らなくて「何コレ?」ってなっちゃってたわけでしょ。そもそも元の話自体があんまり有名じゃなかったんだよなあ(笑)。

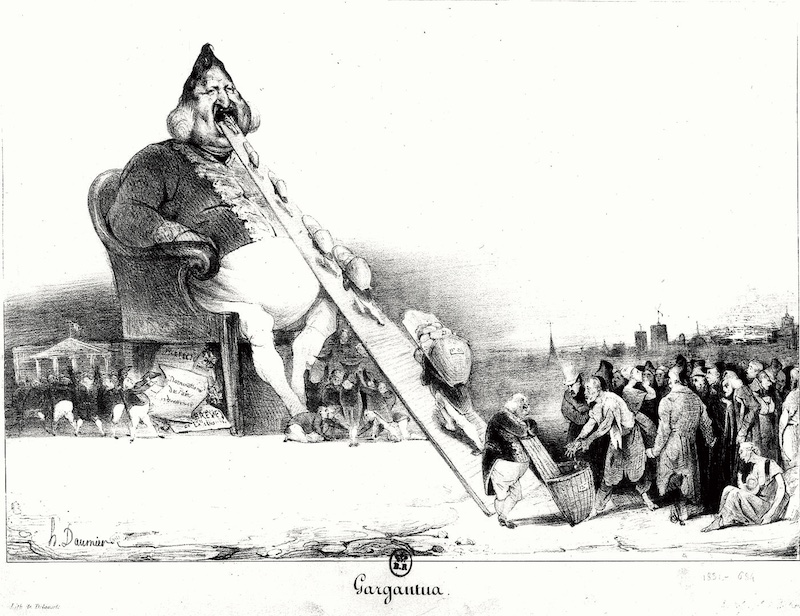

あの時もう一つスベったのがあって、ていうか全部スベってたみたいなんだけど、トランプがさ、ちょいちょいって描いたエンパイアステートビルの絵が1万6千ドル(約180万円)で売れたってニュースも、展覧会にぴったりだと思って描いたんだけど、これもほとんどの人が知らなかった。知らなかったら、何にも面白くないんだ。だいたい、笑いってものが「知ってる」っていうこととものすごく関係あると思うんだよね。

南伸坊画 「風刺画ってなに?」出品作品。

伊野:ああ、なるほど。まあ、風刺イコール政治風刺だけじゃないし、歌川国芳みたいな「遊び」の絵もある。宮武外骨の『滑稽新聞』はめちゃ面白い。風刺だから面白くないって言っちゃうのは乱暴でしたかね。

伸坊:遊びって「錯覚」だったり、「これはこうなるだろう」と思ったことをハズしてく、みたいな方法もあるよね。

そもそも、「知ってる」ってことは「笑い」とものすごく関係があるんじゃないかと思ってて。例えば、「モナ・リザ」の髪型が変わってるとか、それは散々みんなやって来たわけだけど、初めて見た時には面白いよ。なぜ面白いかと言えば、元の「モナ・リザ」を知ってるからじゃない。知ってることがズラされるってのは、面白い。その意味じゃ、たくさんの人に笑ってもらおうとしたら、たくさんの人が知ってることを題材に選ばないとってことだよね。

*12 オノレ・ドーミエ(1808-79) フランスの画家、版画家。書店員などをしながら古典絵画技法と最新の石版画(リトグラフ)技法を学ぶ。風刺新聞「ラ・カリカチュール」や「ル・シャリヴァリ」の創刊者シャルル・フィリポン(1800-61)の目に留まり、同紙の挿絵を担当。当時のルイ=フィリップ国王を風刺して厳しい検閲や弾圧に遭い、自身も投獄されるが、その後も風刺の精神を貫き、4000点を超えるリトグラフを制作した。その一方で市民の暮らしを描いたタブローやドローイングも多数残している。

*13 シャルリー・エブド フランスの週刊の風刺新聞。1960年に創刊された月刊新聞『Hara-Kiri』(日本の「腹切り」が語源)が母体となり、同紙の廃刊を経て92年週刊新聞『シャルリー・エブド』として再開された。左派寄りの内容だが、宗教問題を扱うことも多く、イスラムの預言者ムハンマドやムスリム(イスラム教徒)を揶揄する内容の風刺画をたびたび掲載しており、2015年1月にはイスラム過激派に襲撃され会議に参加していた編集長や漫画家ら12名が殺害される事件が起きた。

*14 習近平と「プーさん」事件 外見が似ているという理由で、「くまのプーさん」が中国の習近平国家主席のネット上のあだ名になっていることに対し、本人が不快感を示したとされる事件。中国当局のネット規制により、中国の検索サイトやSNSでは現在「プーさん」に関連する画像やメッセージの投稿や閲覧が出来なくなっている。

風刺する対象の「攻撃」だけが面白いわけではない

編集:パロディには対象になるものがあって、それをおちょくったり風刺したりするわけですよね。

伸坊:オレはちょっと違う考えを持ってるんだけど、パロディの面白さって、必ずしも対象をおちょくってなきゃいけないってもんでもないと思う。もともとはオリジナルをおちょくるってことで生まれたものだけど、ある形式や様式ってものを知ってて、その知ってるものが違った形で提示されることだけで感じる面白味もあると思うな。

伊野:モノマネとかもそうですね。伸坊さんのモノマネ「本人術」*15は真似る相手もおちょくっていますけど、自分が笑い物にもなっているから、うまいこと出来ているんですよね。風刺画で誰かを悪く描いたら、描き手が冷静なツッコミになっちゃうところが僕はイヤなんですよ。でも伸坊さんは自分自身が変装してるから、笑う方であり笑われる方でもあるという完璧な一人漫才ですよ。

南伸坊「本人術」より。

伸坊:「本人術」は批判じゃないんすよ、本人になってみて考えてるの(笑)。例えば貴乃花の顔真似やるとするじゃないですか。貴乃花を見てて、その表情だとかファッションだったり、話し方、仕草にみんなが持っている違和感。それがイヤだとか、マフラーありすぎとかネクタイが攻撃的みたいに短絡的に言うんじゃなくて、「なんかヘンだよなあ」ってなんとなく思ってる感じ。そういうのが形にされた時に、「ああ、自分もそう思ってた」みたいな面白さがある。それは最初から「攻撃」しようと思ってたら出ないものなんですよ。本人になったつもりにならないと(笑)。

*15 本人術 南伸坊さんが各界の著名人や歴史上の人物に「なりきる」表現活動。髪型やメークでその人物に扮し、表情や仕草を真似ることでそっくりになるが、「おにぎり型」の顔の輪郭だけはそのまま。撮影は妻の南文子氏。文章も本人になりきって書いている。

取材・構成:本吉康成

〈プロフィール〉

伊野孝行 Takayuki Ino

1971年三重県津市生まれ。東洋大学卒業。セツ・モードセミナー研究科卒業。第44回講談社出版文化賞、第53回 高橋五山賞。著書に『ゴッホ』『こっけい以外に人間の美しさはない』『画家の肖像』がある。Eテレのアニメ「オトナの一休さん」の絵を担当。http://www.inocchi.net/

南伸坊 Shinbo Minami

1947年東京生まれ。イラストレーター、装丁デザイナー、エッセイスト。著書に『のんき図画』(青林工藝舎)、『装丁/南伸坊』(フレーベル館)、『本人の人々』(マガジンハウス)、『笑う茶碗』『狸の夫婦』(筑摩書房)など。

亜紀書房WEBマガジン「あき地」にて「私のイラストレーション史」連載中。

share